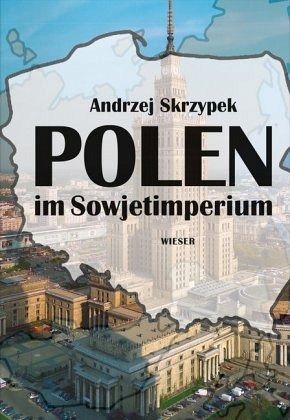

Andrzej Skrzypek: Polen im Sowjetimperium. Die polnisch-russischen Beziehungen von 1944 bis 1989

18.03.2017

Ähnlich wie die Beziehungen Polens zum westlichen Nachbarn Deutschland war auch das Verhältnis zum östlichen Nachbarn Sowjetunion beziehungsweise Russland oft von Gegensätzen geprägt – teilweise bis heute. Diese Gegensätze gipfelten nicht selten in militärischen Auseinandersetzungen, sei es in den Teilungen Polens (durch den Übersetzer ungünstig mit „polnisch[e] Teilungen“ [339] wiedergegeben) im 18., den polnischen Aufständen gegen die russische Herrschaft im 19. Jahrhundert oder im Krieg zwischen dem wiederbegründeten polnischen Staat und Sowjetrussland zwischen 1919 und 1920/21. Die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion nach dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt und die Westverschiebung des polnischen Staates mit Ende des Zweiten Weltkriegs waren schließlich die Voraussetzung für die Etablierung einer kommunistischen Diktatur in Polen und die 45-jährige Einordnung des Staates in den sowjetischen Machtblock

Auf der Basis vor allem polnischer Archivquellen, einschlägiger Dokumenteneditionen und der Memoirenliteratur beteiligter Akteure schildert der Warschauer Historiker Andrzej Skrzypek ausführlich das polnisch-russische beziehungsweise -sowjetische Verhältnis und dessen Wandlungen in der Zeit der Blockkonfrontation erstmals zusammenhängend. Dabei baut er auf den Ergebnissen dreier Einzelstudien auf, die nicht in deutscher Übersetzung vorliegen. Für konkrete Quellennachweise müssen interessierte Leser*innen gleichwohl auf diese Studien zurückgreifen, da in diesem Überblicksband weitgehend auf diese verzichtet wurde.

Deutlich werden die verschiedenen Etappen des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen beiden Staaten, die vielfach mit deren führenden Repräsentanten zusammenhingen: Auf die Phase als Puffer- und Vasallenstaat unter Bolesław Bierut bis 1953 folgte unter Władysław Gomułka bis 1970 eine Periode als eine Art Versuchsfeld mit gewissen Tendenzen zur Selbstverwaltung, freilich immer „im Rahmen des Imperiums“ (143). Mit Edward Gierek ordneten sich die Beziehungen in den Kontext der Entspannungspolitik der 1970er-Jahre ein. Die Verhängung des Kriegsrechts unter Wojciech Jaruzelski schließlich manifestierte die „Krise der Achtzigerjahre“ (277).

Dabei waren die Beziehungen zwischen Moskau und Warschau immer auch von denjenigen der sowjetischen Hauptstadt zu Ost-Berlin und Prag abhängig. Und während für eines der Hauptziele polnischer Politik – die Sicherung der neuen Grenzen von 1945 – unter anderem mit dem Warschauer Vertrag 1970 im Betrachtungszeitraum wichtige Erfolge erzielt werden konnten, blieb die Wiedererlangung der eigenen Souveränität bis 1989 Illusion.