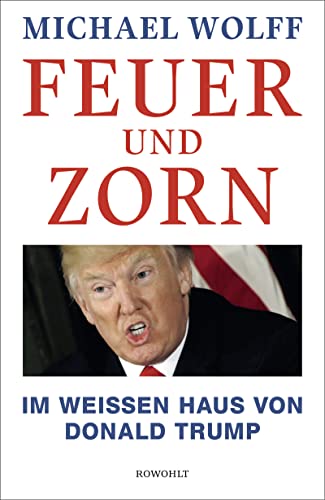

Michael Wolff: Feuer und Zorn. Im Weißen Haus von Donald Trump

02.03.2018

Reinbek, Rowohlt Verlag 2018

Eine der ersten Lügen des neuen Präsidenten war die Behauptung, seine Amtseinführung habe vor dem größten Publikum stattgefunden, das es jemals bei einer solchen Zeremonie gegeben habe. Tatsächlich war das Desinteresse ungewöhnlich groß, Foto: National Parks Service

Eine der ersten Lügen des neuen Präsidenten war die Behauptung, seine Amtseinführung habe vor dem größten Publikum stattgefunden, das es jemals bei einer solchen Zeremonie gegeben habe. Tatsächlich war das Desinteresse ungewöhnlich groß, Foto: National Parks Service

Er habe Donald Trump schon zuvor getroffen, man habe einander geschmeichelt. Als dieser dann völlig wider Erwarten ins Weiße Haus gewählt worden sei, sei er bei ihm vorstellig geworden, so erzählt es Michael Wolff im Februar 2018 auf Kampnagel (Hamburg) bei einem Podiumsgespräch mit Josef Joffe, einem der Herausgeber der Wochenzeitung „Die Zeit“. Er wolle Beobachter sein, habe er zu Trump gesagt, der zunächst verstanden habe, er suche einen Job – nein, nur Beobachter, er wolle ein Buch über ihn, Trump, und die Anfangsphase der Präsidentschaft schreiben. Trump sei daran eher desinteressiert gewesen, aber er habe Zugang zum Weißen Haus erhalten, Termine gemacht und gewartet – auf einem Sofa im Empfangsbereich des West Wing, jeder habe an ihm vorbei gemusst, so Wolff. Er habe einfach nur dagesessen, Diet Coke getrunken, keine Fragen gestellt, erkennbar Abstand zu den anderen Journalisten gehalten und zugehört.

So sei er zu einem vertrauten Gesicht im Weißen Haus geworden – „I’m a pleasant guy“ –, viele hätten ihm ihre Unsicherheit über die eigene Rolle und die zunehmende Irritation über Trump mitgeteilt. Eine der Hauptquellen des Buches ist Steve Bannon – der aber deswegen keineswegs geschont dargestellt wird. Entstanden ist auf Grundlage dieser ungewöhnlichen Recherche sowie weiteren zahlreichen Interviews eine Bestandsaufnahme der ersten neun Monate einer chaotischen Präsidentschaft, für deren Gelingen jegliche Voraussetzung fehlt und die mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Amtsenthebung enden könnte. Dabei handelt es sich weniger um Wolffs eigene Einschätzung, sondern um das Meinungsbild, das aus den verschiedenen Aussagen entsteht, die er in einer – in sich auch bewusst widersprechenden – Erzählung zusammengefasst hat. Man nimmt bei der Lektüre quasi neben ihm auf dem Sofa Platz und hört staunend zu.

„The most famous man in the world”

Wer ein politisches Amt anstrebe, gar Präsident werde wolle, arbeite lange an diesem Ziel, hinterlasse keinen Dreck. Es sei kein Zufall, so die Beobachtung Wolffs, dass üblicherweise niemand aus der Immobilienbranche ein politisches Amt anstrebe – dort werde mit hohen Schulden und oftmals mit Geld aus unklaren Quellen gearbeitet. Auch Trump habe überhaupt kein Amt gewollt. Als er ihn im Juni 2016 bei einem Interview gefragt habe, warum er dann überhaupt kandidiere, sei die Antwort eindeutig gewesen: „I want to be the most famous man in the world.“ Trump habe nur seinen Marktwert erhöhen wollen, niemand aus seiner Umgebung habe nicht auch nur im Entferntesten angenommen, er habe den Hauch einer Chance zu gewinnen – Trump habe seiner Frau Melania sogar die Niederlage versprechen müssen. Die Kampagne habe bald auch am Boden gelegen, insbesondere nach Pussygate, dem Bekanntwerden eines mitgeschnittenen Ausspruchs, er könne Frauen überall anfassen.

Aber auf Betreiben der Superreichen und Rechtskonservativen Bob und Rebekah Mercer (Vater und Tochter) sei Steve Bannon zum Team gestoßen. Auch er habe zwar über keinerlei politische Erfahrung verfügt, vertrete aber eine klare politische Agenda. Außerdem sei der Wahlkampfmanager gewechselt worden, den Job habe unentgeltlich Paul Manafort übernommen, gegen den inzwischen das FBI umfangreich ermittelt (Kontakte zu russischen und ukrainischen Oligarchen und anderen Protagonisten, Verdacht auf Geldwäsche). Zur Zusammenstellung des Trump’schen Teams und dem Engagieren wie Feuern von Mitarbeiter*innen für zentrale Aufgaben merkt Wolff an, dass üblicherweise aufstrebende Politiker*innen auf Mitarbeiter*innen setzen, die sie schon lange kennen und denen sie vertrauen können. Trump aber habe wichtige Positionen im Wahlkampfteam und dann im Weißen Haus mit Personen besetzt, die er kaum kannte und mit denen er daher auch keine politischen Ziele entwickelt hatte. Eine der langjährigsten und engsten Mitarbeiter*innen ist Hope Hicks, die zunächst für Ivanka Trump und dann die Trump Organization gearbeitet hat und inzwischen die Kommunikationschefin des Weißen Hauses ist. Sie hat sich nach den Schilderungen Wolffs deswegen in der unmittelbaren Umgebung Trumps halten können, weil sie es wie keine andere versteht, die Realität für ihn angenehm gefiltert darzustellen. Nach einer neunstündigen Befragung zu dem Russland-Kontakten des Trump-Teams hat sie allerdings Ende Februar angekündigt, ihren Job aufzugeben.

Trump kann, so ist herauszulesen, mit der politischen Realität nicht umgehen, verfügt über ein unzureichendes Verständnis von Ursache und Wirkung, er liest nicht und hört nicht zu, versteht das Verfassungsgefüge nicht, weiß nichts von der Macht der Institutionen. Hatten viele in seiner Umgebung und auch in der Republikanischen Partei kurz nach der Wahl gemeint, er müsse wohl doch über besondere Fähigkeiten verfügen – wie sonst hätte er die Wahl gewinnen können –, wird er inzwischen längst als unberechenbarer Dummkopf wahrgenommen, der sich intellektuell auf dem Niveau eines „renitenten Zweijährigen“ (432) bewegt und ohne Beratung und Absprache politische Statements twittert. Die Fähigkeiten, über die Trump verfüge, habe er sich zehn Jahre lang im Reality-TV angeeignet, sagt Wolff in Hamburg. Und in diesem Format zähle der Konflikt, der Aufmerksamkeit sichere. Dieses Prinzip habe Trump auf seine Präsidentschaft übertragen, immer gehe es um „the conflict of the day“.

Wolff sieht es als kurios an, dass Trump dennoch danach giere, von Zeitungen wie der New York Times oder der Washington Post gewürdigt zu werden – wobei er unflätig reagiere, wenn ihm deren Berichterstattung nicht passe (ein rüder Umgangston und Beschimpfungen auch hochrangiger Mitarbeiter sind nach Wolffs Beobachtungen aber ohnehin ein wesentliches Verhaltensmerkmal Trumps). Dabei habe Trump doch vor allem im rechtskonservativen Spektrum mit Medien wie Breitbard News Network politisch reüssiert.

Der Spiritus Rector: Steve Bannon

Nicht zufällig sind in dem Buch mehrere Kapitel Steve Bannon gewidmet. Die wenig schmeichelhaften Beschreibungen seines Äußeren und seines Benehmens fallen dabei gar nicht so sehr ins Gewicht – Wolff hat einfach jede Bemerkung im Weißen Haus über jeden notiert und gibt sie so wieder, dass ein Kaleidoskop der Gemeinheiten entsteht, die man bei der Lektüre geneigt ist für wahr zu halten. Gravierender ist vielmehr die ultrarechte Agenda, die Bannon Trump anpassen konnte – anpassen deshalb, weil verschiedene Äußerungen nahelegen, dass Trump selbst rassistischem wie nationalistischem Gedankengut anhängt. Wolff zitiert Bannons Programm, im Mittelpunkt stehen drei Themen: nationale Sicherheit und Souveränität, wirtschaftlicher  Josef Joffe (li.) im Gespräch mit Michael Wolff, Februar 2018 in Hamburg. Foto: WohllebenNationalismus sowie die „Dekonstruktion des Verwaltungsstaates“ (211). Für die ersten 100 Tage im Amt habe Bannon, der als Berater mit in das Weiße Haus einzog, eine Liste mit 200 Dekreten angelegt, mit denen Trump schnell und ohne parlamentarische Debatte die USA im Sinne der Tea-Party-Bewegung beziehungsweise der sogenannten Alternativen Rechten umkrempeln sollte. „Rasch, radikal und tiefgreifend.“ Im Hintergrund stehe, dass Bannon an die Spaltung der Gesellschaft im wörtlichen Sinne glaube. „Die Vereinigten Staaten waren zu einem Land zweier feindlicher Völker geworden. Eines würde zwangsläufig gewinnen, und das andere würde verlieren.“ (269) Von diesem Standpunkt aus betrachtet lebe der eine Teil der Bevölkerung im Jahr 2018, so Wolff, der andere im Jahr 1965.

Josef Joffe (li.) im Gespräch mit Michael Wolff, Februar 2018 in Hamburg. Foto: WohllebenNationalismus sowie die „Dekonstruktion des Verwaltungsstaates“ (211). Für die ersten 100 Tage im Amt habe Bannon, der als Berater mit in das Weiße Haus einzog, eine Liste mit 200 Dekreten angelegt, mit denen Trump schnell und ohne parlamentarische Debatte die USA im Sinne der Tea-Party-Bewegung beziehungsweise der sogenannten Alternativen Rechten umkrempeln sollte. „Rasch, radikal und tiefgreifend.“ Im Hintergrund stehe, dass Bannon an die Spaltung der Gesellschaft im wörtlichen Sinne glaube. „Die Vereinigten Staaten waren zu einem Land zweier feindlicher Völker geworden. Eines würde zwangsläufig gewinnen, und das andere würde verlieren.“ (269) Von diesem Standpunkt aus betrachtet lebe der eine Teil der Bevölkerung im Jahr 2018, so Wolff, der andere im Jahr 1965.

Allerdings habe Bannon erst googeln müssen, wie die Sache mit den Dekreten funktioniere. Er hat dann, gleich bei dem Versuch, die Einwanderung aus überwiegend muslimischen Ländern rigoros zu stoppen, Bekanntschaft mit dem Rechtsstaat gemacht. Die Abschaffung von Obamacare, eine Herzensangelegenheit der Republikaner, die dachten, Trump werde alles unterschreiben, was sie ihm vorlegen, scheiterte später im Kongress.

Bannons Einfluss auf Trump – er schreibe sich dessen Wahlsieg allein zugute – wurde allerdings von Anfang an durch andere Akteure konterkariert, wie Wolff aufzeigt: vor allem durch Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner, ebenfalls eigentlich in der Immobilienbranche tätig, der Trump beriet und von ihm unter anderem mit der Befriedung des Nahen Ostens betraut wurde. Ivanka und Jared Kushner vertreten nach Schilderung Wolffs eher demokratische Positionen und rieten Trump fast immer das Gegenteil von dem, wofür Bannon plädierte. Der Machtkampf nicht nur zwischen diesen beiden Fraktionen, sondern auch mit und gegen den ersten Stabschef Reince Priebus füllen etliche Seiten.

Tatsächlich hat sich Trump als höchst beeinflussbar erwiesen, allerdings vertritt er, so Wolff, die Position desjenigen, mit dem er zuletzt gesprochen hat. Zur Beratung ziehe er jeden Abend, eingeschlossen in seinem Schlafzimmer, in dem drei Fernseher aufgehängt sind, per Telefon seine Milliardärsfreunde heran – oder morgens Informationen aus seinen Lieblingssendungen zumeist beim Sender Fox. Sachlicher Beratung gegenüber sei er allerdings gegenüber resistent. Und so sei diese Präsidentschaft die „Ein-Mann-Herrschaft eines zutiefst unsicheren Mannes“ (414).

Das Verhältnis zu Bannon war dennoch eng, ins Trudeln geriet es weniger aufgrund der Palastintrigen, sondern eher, so Wolffs Schilderungen, weil Bannon zu laut und zu öffentlich mit seinem politischen Genie angab und zur Titelgeschichte von Time wurde. Die Sketche bei Saturday Night Live über „President Bannon“ seien für Trump der „größte Tiefschlag“ (415) gewesen.

Im Juli 2017 folgte John Kelly dem gescheiterten Priebus als Stabschef nach – mit der festen Absicht, Ordnung in die Abläufe zu bringen. Zwar scheiterte zunächst der Versuch, Ivanka und Jared Kushner aus dem Weißen Haus zu drängen, herausgeworfen wurde aber Bannon. Ihn zu behalten, wäre keine gute Idee gewesen. „Bei all seinen Talenten war er doch ein hoffnungsloser Intrigant und Querulant, der jeder Form von Organisation früher oder später in die Parade fuhr.“ (431) Wolff berichtet, dass sich Bannon dennoch inmitten des Prozesses sieht, der das Land umstülpen soll. Die nächste Stufe des Trumpismus könne aber, so meine er, durchaus ohne Trump stattfinden.

Was auf eine Amtsenthebung hindeutet

Wiederholt wird im Buch eine grundverschiedene Sichtweise von Trump und Bannon betont: Trump sehe nur einzelne Personen, die für oder gegen ihn sind, Bannon aber sei von der Macht der Institutionen überzeugt. Ihm wäre es nicht eingefallen, FBI-Chef James Comey zu feuern – was Trump aber mit Unterstützung von Tochter und Schwiegersohn tat, und zwar mit der Begründung, dieser höre nicht auf, zur möglichen Einmischung Russlands in den US-amerikanischen Wahlkampf und über die diesbezüglichen Kontakte des Trump-Teams zu ermitteln. Trump hätte gemeint, damit das FBI gefeuert zu haben, zitiert Wolff Bannon. Diese Fehleinschätzung war folgenschwer: Der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein, der sich von Trump vorgeführt fühlte, berief Robert Mueller zum Sonderermittler zu möglichen Kontakten des Trump-Wahlkampfteams zu Russland. Wolff sagt während der Podiumsdiskussion, dass mit dieser Berufung die Präsidentschaft Trumps bereits nach fünf Monaten sichtbar fehlgeschlagen sei. Jeder aus dem Team sei nur noch damit beschäftigt, seine Verteidigung aufzubauen. Mehrere Top-Anwaltskanzleien hätten es allerdings abgelehnt, Trump zu vertreten.

Die bislang bekannt gewordenen Erkenntnisse über die Russland-Kontakte beweisen noch keine „collusion“, dennoch sind nicht nur nach Ansicht von Wolff Tatbestände für eine mögliche Amtsenthebung gegeben: durch die Behinderung der Justiz, zum einen durch die Entlassung Comeys, zum anderen durch eine vertrauliche Absprache an Bord des Regierungsflugzeugs nach dem Bekanntwerden eines Treffens von Mitgliedern des Wahlkampfteams mit einer russischen Anwältin im Trump Tower. Außerdem weist Wolff darauf hin, dass Mueller sein Ermittlungsteam um einen Spezialisten für Geldwäsche erweitert hat. (418) Ins Visier geraten sind zunächst die Geschäfte von unter anderem Paul Manafort und Jared Kushner. Trump selbst hatte in einem der „sonderbarsten, unbedachtesten Interviews [in diesem Fall mit der New York Times], das je ein Präsident gegeben hat“ (416), Mueller auf diesen Bereich hingewiesen, indem er ihn aufforderte, „die Finger von den Finanzen der Familie zu lassen“ (417). Die Frage, warum sich Trump weigert, seinen Steuerbescheid zu veröffentlichen, steht damit auch wieder im Raum.

„Trump will lose“

Wolff gibt sich während der Podiumsdiskussion sicher, dass Trump als Präsident scheitern wird, in jeder Hinsicht. Schon jetzt werde er, außer von seinen treuesten Wählern am rechten Rand des politischen Spektrums, verabscheut. Innenpolitisch sei der Mehrheit Trumps rechte Gesinnung endgültig klargeworden, nachdem er nach den rechtsextremistischen Ausschreitungen im August 2017 in Charlotteville, bei denen eine Gegendemonstrantin getötet wurde, nicht zwischen Linken und Rechten unterscheiden wollte. Außenpolitisch habe er endgültig für Entsetzen gesorgt, als er während einer Pressekonferenz, bei der es eigentlich um die stark gestiegene Zahl Heroinabhängiger in den USA ging, aus dem Stegreif Nordkorea „Feuer und Zorn“ (435) in ungekanntem Ausmaß androhte.

Mit Trump sei ein Experiment gescheitert, so Wolff: Zwei Generationen frustrierter Wähler hätten einen Anti-Politiker gewählt, der aber keinen Plan habe und nicht wisse, wie eine Administration zu steuern sei. Die demokratischen Institutionen werden sich, so die Prognose, als stark genug erweisen und ihn niederwerfen („crush him“).

Das Buch ist ungewöhnlich und wäre bei einem Präsidenten, der das politische Handwerk gelernt hat, wohl undenkbar. In diesem Fall aber leistet Wolff eine dringend nötige Aufklärungsarbeit, die unbedingt die Lektüre lohnt. Diese Präsidentschaft bekommt die mediale Begleitung, die sie verdient.