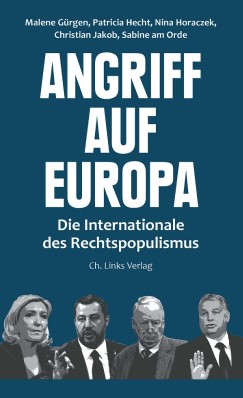

Malene Gürgen / Patricia Hecht / Nina Horaczek / Christian Jakob / Sabine am Orde: Angriff auf Europa. Die Internationale des Rechtspopulismus

11.01.2021Bei der Europawahl 2019 errang die Fraktion „Identität und Demokratie“ (ID) 76 Sitze; damit blieb diese Sammlung EU-skeptischer, rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien zwar unter ihren im Wahlkampf lautstark verkündeten Erwartungen, aber sie bildet immerhin die viertstärkste der sieben Fraktionen des Europäischen Parlaments. Nicht erst dieser erneute Zusammenschluss auf europäischer Ebene – wesentliche Treiber sind die französische Rassemblement National (Frankreich), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die italienische Lega Nord und die Alternative für Deutschland (AfD) – verweist auf länderübergreifende Kooperationen, denen trotz zahlreicher inhaltlicher Differenzen programmatische Gemeinsamkeiten (Rückbau der europäischen Integration, Senkung demokratischer Standards, Schließung Europas gegenüber Migration) zugrunde liegen.

Eine Rezension von Thomas Mirbach

Mit den Strategien und Netzwerken der Rechten in Europa befasst sich seit Sommer 2018 der Rechercheverbund „Europe's Far Right“ (https://europesfarright.eu/); das Vorhaben wird mit Mitteln des „Investigative Journalism for Europe“ gefördert, einer von der Europäischen Kommission unterstützten Initiative des „European Centre for Press and Media Freedom“ (ECPMF). Mitglieder des Rechercheverbunds sind die Zeitungen Libération (Paris), Falter (Wien), Gazeta Wyborcza (Warschau), HVG (Budapest), Internazionale (Rom), taz (Berlin) und WOZ (Zürich). Als ein Ergebnis dieser gemeinsamen Recherchearbeiten liegt jetzt mit „Angriff auf Europa“ eine anschauliche und gut lesbare Beschreibung von Personen und Hintergründen der „Internationale des Rechtspopulismus“ vor. Die Autorinnen und Autoren legen ihrer Darstellung zwei thematische Schwerpunkte zugrunde.

Zunächst werden in knapper Form Profile und Führungspersonal relevanter rechter Parteien vorgestellt: AfD (Deutschland), FPÖ (Österreich), Fidesz (Ungarn), Lega (Italien), Rassemblement National (Frankreich), PiS (Polen) und SVP (Schweiz) (15 ff.). Dabei wird zweierlei deutlich: Einerseits erfolgten Gründung und Etablierung der Parteien thematisch wie organisatorisch sehr eng im jeweiligen nationalen Kontext, andererseits waren die Wege zum Wahlerfolg vielfach mit heftigen internen Machtkämpfen und zahlreichen Positionswechseln verbunden. Genannt seien nur die markantesten Beispiele: Um auch in der Mitte der Gesellschaft Themen national besetzen zu können, hat Marine Le Pen den früheren Front National mit seiner explizit rechtsextremen Ausrichtung einem Imagewandel unterworfen, der mit dem neuem Namen („Nationale Versammlung“) auf lagerübergreifende Mobilisierung zielt und zugleich mit der Entmachtung ihres Vaters Jean-Marie Le Pen – FN-Vorsitzender von 1972 bis 2011 – den Schritt von der Protest- zur potenziellen Regierungspartei symbolisch untermauert (55 ff.). Sehr wechselvoll verlief der Aufstieg der FPÖ; anfangs stark deutschnational geprägt, suchte sie bis Mitte der 1980er-Jahre eine Rolle ähnlich der (deutschen) FDP zu spielen. Erhebliche Wahlverluste führten dann zunächst unter Jörg Haider (der 2005 nach internen Konflikten eine neue Partei am rechten Rand gründete) und entschiedener noch unter Heinz-Christian Strache, wesentlich von deutschnationalen Burschenschaften gestützt, zu einer europa- und migrationsfeindlichen Radikalisierung (27 ff.). Ähnlich entwickelte sich die AfD von einer Partei, die anfangs die Euro-Kritik als zentrale Botschaft vertrat, mehr und mehr zu einer Bewegung, die – unter den Parolen von Islamophobie und Migrationsabwehr – rechtsextreme und neurechte Stimmungen sammelt und damit 2014 den Einzug in das Europäische Parlament und 2017 in den Deutschen Bundestag erreichte. Auch hier war der Rechtsschwenk von massiven binnenorganisatorischen Auseinandersetzungen begleitet, die sich nicht nur im Wechsel des Führungspersonals (von Bernd Lucke über Frauke Petry zu Jörg Meuthen), sondern auch in den einstweilen noch offenen internen Machtkämpfen (zwischen Meuthen und Höcke) zeigen (15 ff.).

Ausführlicher befassen sich die Autorinnen und Autoren mit einer nach Themen sortierten Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Programme und Kooperationen (85-229). Auf der Oberfläche verdeckt die von allen Parteien proklamierte EU-kritische Formel „Europa der Vaterländer“ Widersprüche und Interessenunterschiede. Das betrifft Fragen einer Vergemeinschaftung der Außen- und Sicherheitspolitik – anders als die AfD wären PiS und Fidesz nicht grundsätzlich dagegen – und natürlich wesentlich solche, die mit den europäischen Ausgleichszahlungen zum Abbau von Entwicklungsrückständen zusammenhängen und sich in den Differenzen zwischen rechten Parteien der Nettozahler- beziehungsweise Nettoempfängerländer abbilden. Der Ausstieg aus dem Euro oder sogar ein EU-Austritt wird indes nicht mehr ernsthaft gefordert.

Jenseits dieser bekannten Zusammenhänge entsteht ein sehr informatives Bild der Operationsweisen rechtspopulistischer Parteien. Hier zeigen sich Gemeinsamkeiten im agenda setting und Entsprechungen in den Taktiken und Strategien des Erwerbs und Ausbaus von Macht. Von zentraler Bedeutung ist der Medienbereich, also Schritte, ein eigenes Medienimperium zu errichten und die politische Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Anstalten einzuschränken, wenn nicht abzuschaffen. Hier hat sich die Entwicklung in Ungarn und Polen – unter maßgeblicher Beteiligung von Fidesz und PiS – am weitesten von den Standards demokratischer Öffentlichkeit entfernt, aber auch in Österreich versucht die FPÖ durch gezielte Förderung rechter Publikationsorgane ihren Einfluss zu stärken (93 ff.). Die Defizite der europäischen Migrations- und Asylpolitik – namentlich die Nichtdurchsetzbarkeit eines angemessenen Verteilungsmechanismus, der vor allem Italien entlastet hätte – haben nahezu alle Rechtsparteien strategisch ausgenutzt, um Migration zu dämonisieren (111 ff.).

Im Zeichen eines teils latenten, teils manifesten Antifeminismus geht es den Rechtsparteien nicht nur um eine Re-Etablierung konservativer Familienpolitik, sondern ebenso um eine Einschränkung des Gleichheitsgrundsatzes im Kontext von Antidiskriminierungsmaßnahmen (127 ff.). Auf dieser Linie liegen auch Aktivitäten im Feld der Kulturpolitik, die vermeintliche Dominanz liberaler kultureller Eliten – beispielsweise durch entsprechende Kontrolle von Fördergeldern oder der Vergabe von Preisen – zu bekämpfen; in dieser Hinsicht operieren FPÖ und AfD sehr ähnlich (176 ff.). Noch eher inkohärent ist das Bild im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik, in dem sich Elemente eines selektiven Wirtschaftsnationalismus mit neoliberalen Versatzstücken und der Rhetorik eines völkischen Antikapitalismus vermengen (140 ff.).

Fazit: Insgesamt bietet die Studie eine schnell lesbare Übersicht des Spektrums rechtspopulistischer Parteien in Europa. Deutlich werden in zentralen Fragen die programmatischen Übereinstimmungen, die – sollten sie politische Wirklichkeit werden – tatsächlich eine Ablösung des liberal-demokratischen Gesellschaftsmodells auf ganzer Linie bedeuten würden. Allerdings – und auch das zeigt das Buch – steht dem Aufbau einer wirkmächtigen „Internationale des Rechtspopulismus“ einstweilen noch eine Reihe interner Differenzen und binnenorganisatorischer Hindernisse entgegen.